Die alte Geisterstadt „Sanatario de Abona“

Natürlich bin ich auch im Urlaub immer auf der Suche nach vergessenen Orten. Auf Teneriffa gibt es da einiges zu erkunden. Diesmal ging es nach Abades.

Abades ist einer der weniger bekannten Orte auf Teneriffa. Die kleine Stadt liegt direkt am Meer an der Südostküste von Teneriffa. Hier gibt es eine Geisterstadt von der ich schon viel gelesen habe.

Bei der Geisterstadt handelt es sich um sehr weitläufiges Gelände, das sich auf einem Hügel befindet mit einem tollen Rundumblick.

Hier etwas zur Geschichte dieses vergessenen Ortes.

In Abades sollte eine Station für Lepra-Kranke, das „Sanatorio de Abona“ entstehen, die jedoch nie eröffnet wurde. Der Bau startete im Jahr 1944, als Lepra zur starken Bedrohung für die Menschen auf Teneriffa wurde. Kranke sollten dort unter Quarantäne gestellt werden, weil angenommen wurde, dass die warme Seeluft könne helfen.

Während der 2. Weltkrieg im vollen Gange war, hatte Teneriffa knapp 200 Lepra-Tote zu verzeichnen.

Der Bau der Klinik war schon weit fortgeschritten, als ein Heilmittel gegen Lepra auf den Markt kam. Das Medikament führte dazu, dass die Klinik nicht mehr nötig war und ihre Fertigstellung gestoppt wurde, bevor je ein Patient die Klinik nutzen konnte.

Knapp 20 Jahre lang stand die Stadt leer, bis das spanische Militär das Gelände in 1960er-Jahren für sich entdeckte.

Später kaufte ein italienischer Investor das Land, mit dem Ziel, daraus einen Ferienort zu machen – aber der Bau wurde nicht genehmigt, berichtet die „Daily Mail“.

Seither steht die Geisterstadt verlassen dar und ist aktuell noch ein echter Geheimtipp.

Das gesamte Areal ist nicht abgesperrt und somit öffentlich zugänglich. Viele Mauern sind mittlerweile mit Graffitis besprüht, was die Geisterstadt auch für Kunstinteressierte zu einem sehenswerten Ort macht

.

Teneriffa, Feb.2025

Parabolspiegel „Laboratorio de Energía Solar Termoeléctrica“

Wie in anderen Reiseberichten bereits beschrieben, versuche ich auch im Urlaub vergessene Orte zu besuchen. So wie diesen bei der Ortschaft El Médano.

Die Geschichte beginnt im Jahre 2007, als der Ingenieur Daniel Gonzales ein Solar-Wärmekraftwerk errichten wollte. Dabei sollte Sonnenstrahlung in einem Parabolspiegel an einem Punkt gebündelt werden. Hierdurch sollten dann Temperaturen von über 5000°C entstehen.

Heute erinnert nur noch eine riesige verrostete Parabolschüssel an die hochfliegenden Pläne.

Geplant war, durch diese enorme Hitze in einem chemischen Prozess Methanol zu erzeugen. Dieses lässt sich weiterverarbeiten und kann z.B. als Kraftstoff oder in der chemischen Industrie genutzt werden.

Wie sich herausstellte, gab es keine Genehmigung für den Bau der Anlage, die zudem noch in einem landschaftlich geschützten Gebiet liegt. Mehrfach versuchte die Umweltbehörde, die Baustelle stillzulegen. Die Betreiberfirma setzte sich zunächst darüber hinweg und baute munter weiter.

Schließlich protestierten die Anwohner einer nahegelegenen Wohnanlage, was schließlich zur endgültigen Stilllegung der Anlage führte. Bedenken gab es vor allem wegen der geplanten Lagerung von Methanol auf dem Gelände.

Im Jahr 2009, rund zwei Jahre nach dem Beginn der Arbeiten, wurde die Baustelle dann endgültig aufgegeben. Die damalige Betreiberfirma zog gegen die kanarische Regierung vor Gericht und forderte gigantische Entschädigungszahlungen wegen angeblich entgangener Umsätze. Erst 2013 endete die Auseinandersetzung – Geld bekam die Firma nicht.

Dieser Lost Place ich einfach und schnell zu erreichen. Der Zustand dieser Schüssel ist allerdings bedenklich. Wie lange sie noch in dieser Position verbleiben wird, weiß niemand. Direkt in der Nähe stehen die Stahlsäulen der anderen beiden geplanten Anlagen.

Neben der Schüssel stehen einige Wohncontainer und parkende Autos. Aber auch dieses sieht alles verlassen aus.

Teneriffa, Februar 2025

Mehr zufällig entdeckte ich auf einer Radtour diesen scheinbar vergessenen Ort. Der Jüdische Friedhof Wingst ist ein jüdischer Friedhof in der Gemeinde Wingst (Samtgemeinde Land Hadeln) im niedersächsischen Landkreis Cuxhaven. Der Judenfriedhof in der Wingst war der Begräbnisort für die Synagogengemeinde von Neuhaus(Oste) und umliegende Orte.

Der Friedhof liegt mitten im Wald, nicht weit von Cadenberge. In den 90 Jahren, seit hier 1926 die letzte Beisetzung stattfand, hat die Natur das Gelände zurückerobert.

Man betritt durch das unverschlossene Tor zunächst die Erweiterung von 1850, zwischen Bäumen und Blaubeersträuchern finden sich hier etwa 20 Grabsteine, Dahinter anschließend der alte Friedhof von 1767, der 1850 voll belegt war. Hier sind nur 5 Grabsteine erhalten, aber Bodenwellen zeigen, daß die gesamte Fläche mit Gräbern angefüllt war.

- 1767 Nutzungsbeginn

- 1850 Weiteres Ereignis, Erweiterung des Gräberfeldes

- 1926 Weiteres Ereignis, letzte Belegung

- 1970 Schändung, In den 1970er und 1980er Jahren war der Friedhof mehrfach das Ziel von Schändungen.

- 1980 Schändung, In den 1970er und 1980er Jahren war der Friedhof mehrfach das Ziel von Schändungen.

Wingst, Juni 2024

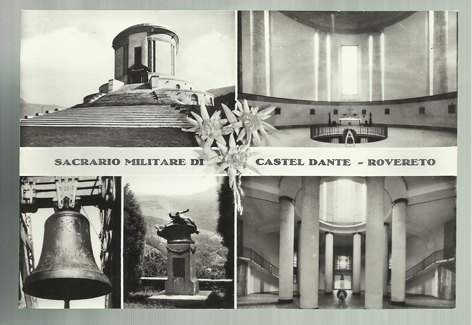

Beinhaus Castel Dante und Gefallenenglocke Rovereto.

Beim letzten Besuch am Gardasee habe ich mich mal wieder nach interessanten Ruhestätten umgesehen. Hierbei fand ich im Internet das Beinhaus und die Gefalleneneglocke von Rovereto.

Ich wurde nicht enttäuscht. Das Gebeinhaus ist eindrucksvolles Gebäude in sehr gepflegtem Zustand.

Ich kann jeden empfehlen sich dieses Ehrenmal anzuschauen.

Während des Ersten Weltkrieges besetzten Ende 1915 italienische Einheiten der Infanteriebrigade Mantua den Hügel von Castel Dante und bauten ihn stützpunktartig aus. Aus dieser Zeit stammen die Lauf- und Schützengräben, die sich heute an der Nordostseite der Gedenkstätte entlangziehen. Der Hügel wurde dann im Zuge der öster reichisch-ungarischen Südtiroloffensive von k.u.k. Truppen erobert und spielte dann keine Rolle mehr im weiteren Kriegsverlauf.

1920 fasste die Gemeinde von Rovereto den Entschluss, einen Soldatenfriedhof auf diesem Gelände zu errichten. Dieser sollte die Gefallenen aus der Umgebung von Rovereto aufnehmen, unter anderem auch von den Schlachtfeldern auf dem Monte Pasubio. Das damalige Kriegsministerium versagte allerdings die endgültige Zusage zu dem Projekt, nachdem man bereits die Gemeindeverwaltung mit Erwerb des Grundstückes beauftragt hatte.

1928 übermittelte der Leiter der italienischen Kriegsgräberfürsorge Faracovi der Gemeindeverwaltung den Entschluss, anstelle des mittlerweile angelegten Soldatenfriedhofes ein monumentales Beinhaus zu errichten. Ende 1931 wurde die öffentliche Ausschreibung für das Projekt veröffentlicht, das 1933 dem aus Bologna stammenden Architekten Biscaccianti anvertraut wurde. Als Bauzeit waren drei Jahre angelegt und mit den Arbeiten wurde noch im gleichen Jahr begonnen, nachdem man zuvor die von den Frontfriedhöfen hierher umgebetteten Gebeine zum wiederholten Male exhumierte. Eingeweiht wurde der Bau schließlich am 4. November 1938.

Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre wurde infolge der Auflassung weiterer Friedhöfe die sterblichen Überreste von nochmals fast 7.500 Gefallenen nach Castel Dante umgebettet.

Heute sind hier insgesamt über 20.000 italienische, österreichisch-ungarische sowie die Gefallenen der auf italienischer Seite kämpfenden Tschechoslowakischen Legionen bestattet.

Ringförmiger Grabstättenbereich

Der Bau setzt sich aus zwei Baukörpern zusammen, dem zylinderförmigen Rundbau, auf dem ein kuppelförmiges Eisendach ruht, und einem zweistufigen Sockel, in dem die Grabnischen untergebracht sind. Breit angelegte Treppen führen spitz zulaufend über den Sockel zum Eingang des Monumentalbaus.

Die Außenfassade wird durch hohe Säulen mit dahinterliegenden Fenstern unterbrochen, die rund um den zentralen Baukörper angelegt sind. Zwei große Fenster, eines direkt über dem Eingang liegend und eines auf der gegenüberliegenden Seite, sorgen für ausreichend Licht im Innenbau.

Links und rechts des Eingangs befinden sich Inschriften mit den Zahlen der hier bestatteten Gefallenen.

Der Innenbereich setzt sich aus zwei Stockwerken und einem Zwischenstockwerk zusammen. Der Eingang liegt im oberen Stockwerk, das bis zum Kuppeldach einen einzigen Raum bildet. Dem Eingang gegenüber liegt ein Altar und an den zwei Seitenwänden zwischen Altar und Eingang die monumentalen in der Wand eingelassenen Grabstätten von Damiano Chiesa und Fabio Filzi.

Zwei seitliche Treppen führen in das darunterliegende Stockwerk und das Zwischenstockwerk, die im Sockel des Bauwerks untergebracht sind. In diesen befinden sich die Grabstätten, die ringförmig angelegt sind, im Zwischenstockwerk nur mit einem Ring, im darunterliegenden Stockwerk in zwei Ringen, einem Innen- und Außenring. Für jeden namentlich bekannten Toten existiert eine Grabplatte, auf der Rang und Namen des Toten eingraviert sind. Eine kreisförmige Säulenreihe umschließt in der Mitte des unteren Stockwerkes die auf einem Sockel stehende Büste des Marschalls von Italien Guglielmo Pecori Giraldi.

In Reichweite vom Beinhaus Rovereto befindet sich auch die Gedenkstätte „Gefallenenglocke von Rovereto“.

Nach dem Besuch im Beinhaus sollte unbedingt auch dieses Arial mit der Friedensglocke besichtigt werden.

Auch hier ein sehr gepflegtes Gelände mit dazugehöriger Kunstausstellung.

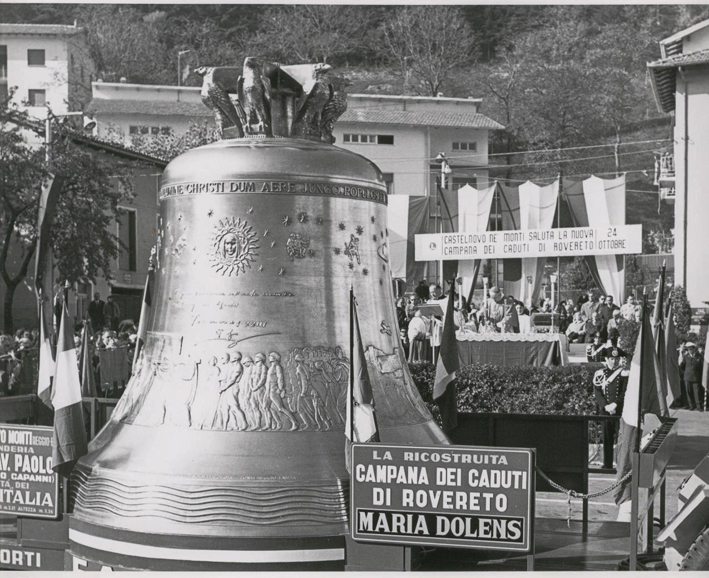

Die Gefallenenglocke Maria Dolens

Die Gefallenenglocke ist Teil einer Erinnerungskultur, die in Rovereto als ehemaliger Frontstadt des Ersten Weltkrieges zusammen mit dem ebenfalls in der Nachkriegszeit der 1920er und 1930er Jahren entstandenen Kriegsmuseum und dem Beinhaus Castel Dante gleich auf mehrfache Weise ihren Ausdruck fand.

Die Glocke entstand auf Initiative des aus Rovereto stammenden Priesters Don Antonio Rossaro, dessen Name eng mit der Glocke verbunden ist. Bei ihrem Guss 1924 griff man auch auf Kanonenrohre zurück, die von den ehemaligen Kriegsnationen für diesen Zweck gestiftet worden waren. Sie wurde zweimal, 1939 und 1964, neu gegossen und dabei jeweils vergrößert. Heute ist sie die fünftgrößte schwingend läutende Glocke der Welt. und erinnert allabendlich mit ihren hundert Glockenschlägen an die Toten aller Kriege und sendet gleichzeitig ihre Friedensbotschaft aus.

Von 1925 bis 1961 stand sie auf dem Turm Malipiero der Burg von Rovereto. Für die dritte Glocke wurde 1965 eine eigene Gedenkstätte etwas oberhalb des Beinhauses Castel Dante errichtet, an der sie sich auch heute noch befindet. Geleitet wird die Gedenkstätte von einer privaten Stiftung (Fondazione Opera Campana dei Caduti) der 93 Länder angehören.

Die erste Glocke

Die erste Glocke wurde am 30. Oktober 1924 in Trient gegossen und am 24. Mai 1925 zum zehnten Jahrestages des italienischen Kriegseintrittes unter Beisein von Königin Margherita von Italien auf den Namen Maria Dolens geweiht.

Die Gussform der ersten Glocke ist heute im Glockensaal des Kriegsmuseums in Rovereto ausgestellt.

Das alte in die Jahre gekommene Holzgerüst wurde aber mit der Zeit baufällig und musste ausgetauscht werden. Am 21. Juli 1937 schlug die erste Glocke zum letzten Mal und im März 1938 wurde sie schließlich abmontiert und zerkleinert.

Die zweite Glocke

Für den Guss der zweiten Glocke, bei dem man auch die zerkleinerten Teile der ersten Glocke wiederverwertete, waren gleiche zwei Anläufe notwendig, da beim ersten Versuch im Oktober 1938 die Gussform auseinanderbrach. Der zweite Versuch wurde erfolgreich am 13. Juni 1939 in einer Gießerei in Verona abgeschlossen.

Aufgrund des im September 1939 ausgebrochenen Zweiten Weltkrieges zögerte Don Rossaro, ob es überhaupt angebracht sei, die Glocke einzuweihen. Erst am 26. Mai 1940, wenige Tage vor dem italienischen Kriegseintritt am 10. Juni, wurde sie unter Anwesenheit des italienischen Prinzen Filiberto di Savoia-Genova in Rovereto geweiht. Aufgrund der durch den Krieg auferlegten Beschränkungen – so fehlte es vor allem am nötigen Baumaterial für die Fertigstellung des Stahlbetonfundamentes und des neuen Stahlgerüstes – konnte die Glocke erst am 5. Mai 1944 wieder aufgehängt werden. Sie läutete aber erst wieder nach Kriegsende am 20. Mai 1945. Wegen des noch nicht installierten Elektromotors, der den Schwenkmechanismus in Bewegung setzte, musste sie dabei noch von 15 Männern in Schwingung gebracht werden. Der Elektromotor wurde im März 1946 in Betrieb genommen, woraufhin am 20. April 1946 die feierliche Einweihung der zweiten Glocke stattfinden und dann der normale Betrieb wiederaufgenommen werden konnte.

Am 31. August 1960 schlug die zweite Glocke zum letzten Mal, und am 19. Mai 1961 wurde sie abmontiert und nach Reggio Emilia in die Gießerei gebracht. Zuvor hatte der Lions Club sich bereit erklärt für die Kosten des dritten Gusses aufzukommen.

Die dritte Glocke

Die dritte Glocke wurde am 1. Oktober 1964 in der Glockengießerei Capanni in Reggio Emilia gegossen.

Am 6. November 1965 langte die Glocke an ihrem neuen Standort auf dem Miravalle an, an dem sie heute noch steht und am 10. April 1966 (Ostersonntag) schlug sie zum ersten Mal von dort aus.

Lag der Ursprungsgedanke der Glocke darin an die Gefallenen des Ersten Weltkrieges zu erinnern, wurde dies Ende des Zweiten Weltkrieges auf alle Kriege und auf alle Opfer ausgedehnt. Mit der Neuausrichtung sollte dagegen nicht nur der Toten gedacht, sondern auch zum Frieden ermahnt werden.

Rovereto, Juni 2024

Soldatenfriedhof Hude/ Niedersachsen

Auf diesem Friedhof ruhen insgesamt 34 Tote des Zweiten Weltkrieges und der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Im Einzelnen: - im hinteren linken Friedhofsteil links vom Ehrenmal für die Gefallenen ein sehr gepflegtes Gräberfeld für 29 deutsche Soldaten, die bei den Kämpfen um Hude vom 23. bis Ende April 1945 ums Leben kamen. Ca. 50m links von der Kapelle, nicht leicht zu finden, das gut gepflegte Gemeinschaftsgrab von 5 sowjetischen Zwangsarbeitern, gekennzeichnet durch einen neuen Namensstein. Sie starben in den Jahren 1943 - 1945. Leider habe ich dieses nicht gefunden.

Ansonsten wie mir vorkam ein nicht sonderlich gepflegtes Ehrenmal. Verwelkte Blumen und ein Kranz der auch nicht mehr frisch wirkte. Aber trotz allem ein kleiner und schön gestalteter Soldatenfriedhof.

Hude/ Niedersachsen Juni 2023